Fotografare Auschwitz Birkenau

Si può fotografare un abisso come Auschwitz Birkenau?

Si può fotografare un abisso come Auschwitz e Birkenau? E’ la domanda che ci siamo posti prima di affrontare il viaggio ad Auschwitz.

È sempre molto difficile affrontare un argomento così tremendamente doloroso e complesso come lo è la Shoah, l’olocausto. Fin dall’inizio ci siamo chiesti se fosse possibile fotografare un abisso come questo, fotografare con un intento e uno giusto scopo senza cadere nella facile retorica e in certi cliché fotografici. Una fotografia che potesse essere utile, mezzo per veicolare un messaggio.

Ma non si può parlare di fotografia senza trascurare l’incontro, l’esperienza, il contatto diretto con questo abisso. Prima di partire spesso mi chiedevo cosa saremmo riusciti a fotografare ma soprattutto cosa avrei provato, pur cercando una risposta non l’ho mai trovata. Difficile raccontare, mettere a nudo le proprie emozioni soprattutto quando lacrimevoli e dolorose. In certe occasioni mi è capitato di rivivere nella mia memoria quegli attimi, ripensare alle cose viste che “man bruciato l’anima”, così, con un po di sacrificio ho ripercorso quella visita e tradotto in parole le mie emozioni perché non si possa dire che visitare Auschwitz lascia senza parole.

“Ci sono viaggi che si fanno con un unico bagaglio: il cuore” (cit. Audrey Hepburn)

Ci sono viaggi che non vedi l’ora d’intraprendere, mete da sogno, panorami incredibili, incontri indimenticabili. E poi ci sono i viaggi che si fanno con un unico bagaglio, il cuore.

Il nostro viaggio non è stato certo a cuor leggero anzi, sapevamo che sarebbe stata un’esperienza forte, tormentata, che ci avrebbe toccati nel profondo. Era prevalentemente una missione fotografica ma sapevamo che l’obiettivo della nostra fotocamera non ci avrebbe isolato da quella cruda realtà, anzi!

E’ proprio vero che ogni viaggio ci cambia, perché si osservano le situazioni con mente più aperta, perché ci si affida più alle sensazioni che alle parole, perché s’impara a dialogare con se stessi e perché si elabora il bagaglio delle esperienze vissute. Ma tutto questo non può valere quando si tocca con mano Auschwitz Birkenau, perché è una realtà che si vorrebbe fuggire, chiudere nel cassetto della nostra memoria per lasciare fuori tutto quel dolore, che ci angoscia, interroga la nostra coscienza, il nostro essere uomini.

Al ritorno ci si trova ad un bivio: dimenticare lasciandosi alle spalle un’esperienza tanto forte quanto difficile oppure raccontare, testimoniare ed agire.

il nostro pass fotografico

Viaggio ad Auschwitz

Venerdì 15 novembre l’allegra combriccola del fotoclub giunge a Cracovia dall’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, noleggiamo 4 auto e ci dirigiamo verso l’hotel, nel pomeriggio giro turistico della città, alle 16 è già quasi buio, le luci illuminano la bellissima piazza Rynek Główny nel centro storico, si cena, il freddo inizia a farsi sentire, si rientra presto perché ci aspetta una giornata impegnativa, la meta principale del nostro viaggio.

Sabato 16 novembre 2013, sveglia alle ore 6:30, fuori è ancora buio ma il tempo sembra bello, il tempo di fare una colazione veloce e ci si raduna nella hall dell’hotel, tre auto e un piccolo furgone e si parte alla volta di Oświęcim, il nome tedesco di questa cittadina è Auschwitz, dista poco più di 60 Km da Cracovia e si raggiunge con circa 1 ora di auto.

Il navigatore ci porta fuori da Cracovia in pochi minuti e sulla superstrada una fitta nebbia avvolge il paesaggio, un’atmosfera che ci sembra quasi famigliare. Resto in silenzio a guardare fuori dal finestrino, sembra di essere nella nostra pianura padana, ma il pensiero va subito a ciò che ci aspetta.

Abbandoniamo la superstrada e incominciamo un breve tratto di strada sub cittadino che ci porta a destinazione, troviamo l’ultima segnaletica stradale e poco dopo iniziamo a intravedere sulla sinistra il muro e il filo spinato, i tetti degli edifici del campo di Auschwitz sono tremendamente reali, magnetizzano la mia attenzione, emozioni difficili da descrivere. Il mio pensiero è rapito da ciò che osservo, dall’esterno ricorda una caserma militare di altri tempi, ma so bene che la realtà sarà un’altra. Siamo in orario, sono le 8:00 e gli enormi parcheggi sono deserti, questo aspetto mi sorprende, raggiungiamo velocemente l’ingresso del museo, un grande edificio che accoglie i visitatori, un organizzazione efficente organizza le visite guidate.

Cristina alla reception mostra la nostra lettera di richiesta per la visita guidata e in brevissimo tempo ci vengono dati i pass fotografici e ci raggiunge una bella e giovane donna, bionda occhi chiari, si chiama Ewa (Ewa Togneri) ci accoglie con un sorriso e ci porta a prelevare le audio-guide.

Questo moderno sistema audio wireless permette alla guide di non dover alzare la voce e ai visitatori di udire perfettamente senza perdersi nulla. Ad Auschwitz non si paga il biglietto, l’ingresso è libero, passiamo il tornello e ci raduniamo.

I convenevoli sono brevi, Ewa ci spiega che le cose da vedere sono tantissime, sa bene che il nostro obiettivo sono le fotografie ma gli spazi richiedono tempo e così ci incamminiamo verso l’ingresso del campo senza perdere un istante. Nelle cuffie sento la voce di Ewa che parla a bassa voce un italiano quasi perfetto, ci introduce all’ingresso ma le emozioni mi sovrastano, distolgono la mia attenzione, il mio sguardo in quel momento ricerca ciò che vedrò poche decine di metri davanti a me, ora lo vedo distintamente è il cancello con la scritta in tedesco che lo sovrasta, il cancello di Auschwitz.

Auschwitz – l’antinferno

“Arbeit macht frei” – il lavoro rende liberi

Varchiamo anche noi il triste ingresso e mi accorgo immediatamente che qualcosa è già cambiato tra di noi, non una parola, un commento, solo la voce di Ewa in cuffia, rompe quel silenzio.

Forse siamo sovrastati dall’emozione e dall’attenzione del momento, eppure noto che nessuno cerca lo sguardo dell’altro, anzi, ho quasi l’impressione che ci si eviti. Isolarsi in se stessi può sembrare un valido stratagemma, un espediente per non farsi suggestionare, una sorta di “autodifesa” perchè non c’è nulla di peggio che vedere la stessa angoscia e la stessa sofferenza in chi ci è accanto. Ma purtroppo questo luogo mette a nudo le proprie emozioni e forse e bene che sia così.

Ci incamminiamo compatti, i primi edifici sono stati conservati perfettamente, sembra si essere proiettati nel tempo e nello spazio, la prima sensazione è di essere entrati in una vecchia caserma, ma appena svoltiamo l’angolo è subito chiaro che quella non è una strada che porta a delle case, nulla ci è più famigliare.

La garitta ci riporta alla triste realtà, ci si sente improvvisamente schiacciati, oppressi da qualcosa che ora non c’è più ma che fa sentire ancora il suo peso addosso.

Si prova una strana sensazione a percorrere questa strada, segnata dal tempo ma ben leggibile in ogni sua parte, il terreno duro, il cordoli, i vicoli che portano ai blocchi, una grande opera di conservazione ci ha consegnato ai nostri occhi come era allora, si ha veramente l’impressione di camminare in un altro mondo, anzi in un anti-mondo, l’inferno costruito dall’uomo.

L’avevo già visto tante volte sui libri, nei documentari, ed ora li sono dinanzi e tutto appare spaventosamente concreto, come se il tempo si fosse arrestato difronte a questo antinferno.

Ci fermiamo tutti davanti all’ingresso, scattiamo le prime foto, l’emozione è fortissima, siamo forse il primo gruppo di visitatori che entra nel campo, tutto intorno non vedo altro che filo spinato, un corridoio con due fila di reticolati dividono il nostro mondo da quell’abisso. Non si può fare a meno di pensare a chi non ha potuto varcare questo ingresso da uomo libero.

La mia attenzione è catturata dalle scritte che sovrastano il cancello, parole straniere in tutti i sensi, che suonano come un “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate…” fotografo ogni singola parola con particolare cura per coglierne il dettaglio. Impossibile non notare la “B”, saldata sottosopra, con la sua storia, il suo significato, il segno di ribellione. Mentre la fotografo ascolto le parole di Ewa; questa scritta è solo una fedele riproduzione dell’originale che, dopo essere stata trafugata nel dicembre 2009, è stata messa in un luogo sicuro. Nonostante questo conserva drammaticamente la sua missiva.

Entriamo nel primo edificio (blocco 4) che è stato allestito per introdurre la storia, la geografia, i numeri dell’olocausto con plastici e riproduzione che illustrano i campi di sterminio.

Sono dati e documentazioni, immagini storiche che parzialmente conoscevamo ma viste in questo contesto sono ancora più tangibili, assumono un peso diverso. Stanza dopo stanza entriamo nella storia, nella triste statistica, i numeri della shoa.

In una stanza semibuia una lapide che riporta gli anni dell’olocausto regge un’urna di vetro che contiene ceneri umane ritrovate a Birkenau.

Sembra una clessidra che ha fermato il tempo, senza fine, che non segna più lo scorrere del tempo, ferma in questo luogo a testimoniare il destino di un popolo.

Nel blocco successivo (blocco 5) troviamo le prove inconfutabili di questa fabbrica della morte. Una vetrina contiene centinaia di piccoli barattoli che contenevano lo Zyklon B, nome commerciale di un agente fumigante a base di acido cianidrico (acido prussico) utilizzato come agente tossico nelle camere a gas.

Questi piccoli granuli biancastri, fatti cadere nella camera della morte attraverso un’apertura nel soffitto, uccidevano migliaia di persone in pochi minuti.

Colpisce vedere questo cumolo di barattoli vuoti, nonostante la techa di vetro e nonostante i granuli siano inerti, è una vista che include terrore, sdegno. Pensare che si possa utilizzare un insetticida utilizzato per la disinfestazione per uccidere un proprio simile da una misura di questa fabbrica di morte. Davanti a tutto questo, solo per il fatto di appartenere alla stessa specie vivente, ci si sente vittima e carnefice.

Al piano superiore una stanza, quasi completamente al buio, non lascia nessun tipo di soluzione a ciò che si presenta al nostro sguardo, qualcuno di noi non riesce ad entrare.

Appena arrivo vicino all’ingresso della stanza noto il viso sconvolto di Francesca che esce in lacrime, a lei sono bastati solo pochi istanti…

Nessuna vista è più eloquente, sconvolgente, ecco ciò che è rimasto di loro, un cumulo infinito di capelli umani (2 delle 7 tonnellate rinvenute a Birkenau) e se una singola ciocca ha il peso di una nuvola questa sembra una tempesta che ha travolto milioni di esseri umani.

Si è quasi increduli, difficile contenere nel proprio sguardo una vista simile, il mio sguardo si sofferma su una ciocca di capelli biondi, ancora ben distingubile nella massa filamentosa, quasi a rivendicare l’unicità di un’esistenza che aveva un nome, un volto e tutto il suo mondo.

Qui, per rispetto, è vietato fotografare ma abbiamo il permesso per farlo. Avrei potuto scegliere di non scattare, ma con non poche difficoltà, in coscienza, l’ho fatto.

Sono fotografie crude, più di ogni altra immagine di questo luogo, che vogliono essere un invito (che si può rifiutare per sdegno morale) a pensare a loro rivedendo ciò che è rimasto della loro esistenza, della loro umanità, della singolarità della loro vita. Immagini di una realtà tremenda e inaccettabile ma che possono raccontare la vita, milioni di vite spezzate.

In altre stanze sono custoditi altri reperti, grandi, grandissimi spazi riversi di pentole, valigie, un groviglio infinito di occhiali, protesi di ogni tipo, scarpe, montagne di scarpe e di scarpine, giocattoli. Questo è ciò che ci racconta di loro, della loro esistenza, della loro quotidianità e ci sembra di rivederli in questi oggetti, fotografiamo tutto, ma mi accorgo che spesso lo sguardo si perde, come quando si osserva qualcosa di più grande di noi è quasi impossibile contemplare, ci si sente sovrastati da queste proporzioni, da questi numeri.

Piano piano Auschwitz ci mostra la sua vera e cruda realtà, usciamo da quel blocco profondamente provati, ora è ancora più evidente, stiamo vicini l’un l’altro ma ognuno è assorto nei propri pensieri. Dentro di noi c’è un misto di rabbia e di commozione, difficile accettare una realtà così tremenda, non ci si capacita di tanta crudeltà. Ci si domanda: perchè? come si è potuto arrivare a tanto? Difficile rimanere razionali, che ci sente sommersi da ciò che ci circonda, persi nei propri pensieri.

C‘incamminiamo verso un altro blocco (blocco 6) dove sono raccolte le testimonianze fotografiche, alle pareti del corridoio lunghissime file di fotografie scattate ai deportati al loro arrivo, degli anni 1941-1943. Ci si sofferma ad osservare qualche viso, nei loro occhi si specchia l’orrore di quel mondo.

Ewa, la nostra guida, si scusa con noi, questo è il blocco dove non riesce a commentare, le sue emozioni sovrastano: nessuna madre può assistere a queste immagini senza rimanere profondamente colpita, ferita. Come non darle torto a lei che deve rivivere questa esperienza tutti i giorni.

Una gigantografia riporta l’immagine di un piccolo gemello con gli occhioni impauriti che non riesco a fissare, incrocio le lacrime di mia moglie e un nodo in gola mi toglie il respiro, impossibile anche per me non commuovermi. Rivedo in quella creaturina il viso e gli occhi di mia figlia. Per un padre e una madre è un pugnale nel cuore, un esperienza che ti lascia una profonda inquietudine. Con gli occhi lucidi mi sforzo di immortalare questa emozione che rivivo con la stessa intensità ogni volta che rivedo questa fotografia.

Le fotografie sono così tante da perdersi, ed è questa la sensazione che si prova davanti a questi volti, i loro sguardi, quante vite, quanti nomi eppure in questo mare è impossibile non cogliere la singolarità di ognuno di loro. Fotografati sistematicamente, schedati nella loro disumana condizione.

Il blocco 7 è dedicato alle condizioni di vita dei deportati, i loro poveri giacigli di paglia, i letti a castello ammassati e il lavatoio-latrina. Osserviamo tutto attraverso i vetri , condizioni tremende, con l’immaginazione sembra quasi di rivederli ammassati in queste stanze e non vediamo nulla a noi famigliare.

Ci dirigiamo verso il blocco 10 e 11, quest’ultimo cosiddetto blocco della morte o Bunker.

Un cancello ci introduce al cortile delle esecuzioni, uno spazio confinato dalle mura del blocco 10 e 11. In fondo il muro delle fucilazioni, ci avviciniamo, tutto è rimasto come allora, i fori dei proiettili sono ancora lì a testimoniare… fiori e candele per ricordare le persone che qui hanno guardato in faccia la morte senza poter fuggire.

Ci fermiamo in rispettoso silenzio, un pensiero una preghiera ma si fa fatica dinanzi a questo abisso trovare una ragione per comprendere per contenere questo luogo di dolore.

NON riesco e NON voglio scattare nessuna fotografia.

Le finestre sui lati sono oscurate così che nessuno potesse assistere alle esecuzioni. Entriamo nel blocco 11 dove possiamo osservare le stanze della Gestapo, dove venivano eseguiti sommari processi, poco più avanti il lavatoio-spogliatoio dove le vittime dovevano prepararsi alle fucilazioni.

Scendiamo nella pancia del bunker, ci sono le prigioni, celle di punizione e celle per morire di asfissia, nella cella 18 morì padre Massimiliano Kolbe.

Ciò che sconvolge di più di questo luogo è la crudeltà e la disumanità di queste celle, senza luce, senza aria, così strette da costringere la vittima a morire in piedi. Non erano prigionieri ma vittime per morire nell’afflizione e nella sofferenza più disumana.

Abbiamo fotografato l’oscurità di questo luogo, senza luce e senza speranza.

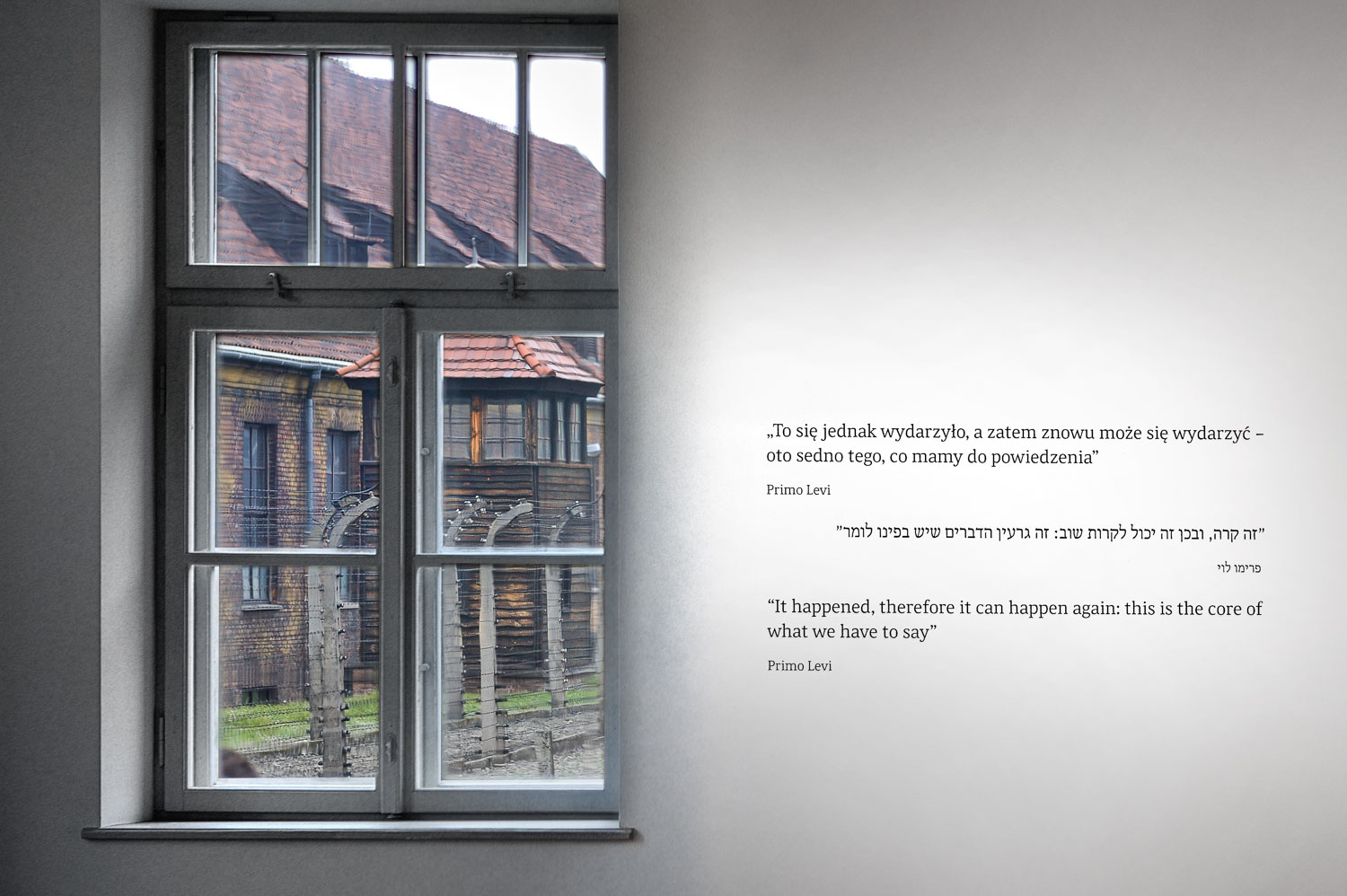

Usciamo dal blocco 11 con il cuore pensante ci dirigiamo al blocco 27 nell’edificio dedicato alla memoria della Shoah, una scritta sul muro riporta il famoso monito di Primo Levi.

“È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”

Non credo serva commentare il monito di Primo Levi, parole da scolpire nella coscienza di ognuno di noi.

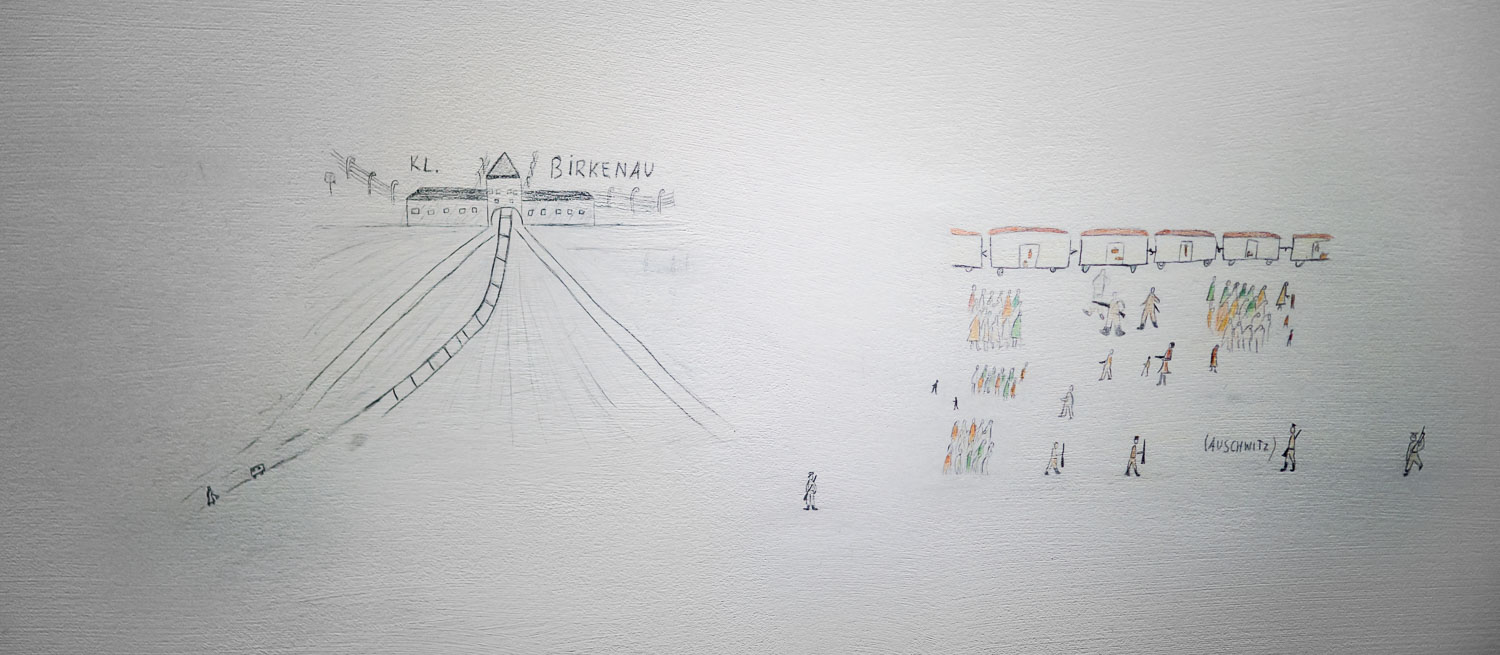

Al piano superiore un’artista polacca ha riprodotto fedelmente i disegni dei bambini deportati ad Auschwitz. Sulle pareti questi disegni raccontano il vissuto del lager attraverso gli occhi di queste piccole innocenti vittime. Non può esserci testimonianza più vera e sincera di coloro che sono stati privati dei loro affetti, della loro innocenza, della loro gioia di vivere. E’ una visione che ti stringe il cuore, semplici disegni che raffigurano perfettamente la tremenda condizione di queste giovani vite costrette a vivere e subire un inferno.

In un’altra stanza è custodito il libro dei nomi. Chiamarlo libro è forse riduttivo considerando le sue reali dimensioni, le dimensioni dell’olocausto. Un interminabile raccolta di nomi, una lista infinita, raccolti in una distesa di grandi fogli a formare un libro delle dimensioni di parecchi metri. Un libro per non dimenticare nessuno.

Tornando indietro, lungo il viale principale, ripassiamo dinanzi al cortile dell’appello che si affaccia davanti ad un enorme patibolo per le impiccagioni collettive, sistemato davanti alle cucine del Lager.

I corridoi delimitati da filo spinato e rischiarati da luci non davano nessuno scampo, impossibile fuggire.

Oltrepassiamo questo corridoio per giungere dinanzi all’edificio delle SS e degli ufficiali, con le finestre che danno direttamente sul grande camino del crematorio.

Ancora una volta rimaniamo da soli, la nostra guida preferisce non entrare. Da una piccola porta si accede alla camera gas, entriamo in religioso silenzio, in questo luogo non c’è il commento della nostra guida, in effetti non serve e sarebbe forse impossibile quanto inutile.

Riesce difficile distogliere lo sguardo per fotografare, è un luogo che ti toglie il respiro, sui muri ci sono ancora i graffi di disperazione, sul soffitto c’è la botola dove venivano calati i granuli di ZyclonB.

Un groviglio di emozioni mi assale, a fatica scattiamo una sola fotografia, la sosta è brevissima (per ovvi motivi, si piò entrare solo piccoli gruppi di persone) ma forse è meglio così, è un luogo che ti toglie il respiro. Veramente difficile trovare le parole per descrivere come ci si sente dentro, all’inizio pensi a quelle povere anime che hanno trovato qui una morte atroce, poi non riesci più a pensare a nulla, è come essere dentro un buco nero che inghiotte ogni tuo pensiero, emozione, ti svuota dentro. In un certo senso non ci si sente più. Monica descrive questo luogo “…L’ultima immagine davanti agli occhi. Questo è il rovescio del tempo.” Non credo serve aggiungere altro!

Nella stanza adiacente, due forni crematori restaurati non lasciano alcun dubbio, sono l’espressione più forte di una macchina prodotta dall’uomo affinché non rimanga più nessuna traccia.

Usciamo all’aria aperta, noto Luigi, decisamente provato (come tutti) con lo sguardo basso, nessuno accenna una parola.

Ritroviamo Ewa ci da appuntamento a Birkenau, la nostra visita di 3 ore ad Auschwitz termina li, seguiamo il grande perimetro con il filo spinato elettrificato che ci riporta all’uscita. Tutti a testa bassa, assorti nei propri pensieri, riprendiamo le auto ma durante il breve tragitto tutti evitano di parlare di ciò che si è appena visto.

Birkenau, l’inferno in terra

In pochi minuti arriviamo al grande parcheggio dinanzi a Birkenau. Più ci avviciniamo e più ci rendiamo conto delle sue effettive dimensioni, una distesa interminabile di filo spinato a perdita d’occhio ci lascia increduli. Ritroviamo Ewa, passiamo attraverso il tornello che conta i visitatori e siamo all’interno di questo inferno. Due binari che sembrano non aver fine, in fondo si scorge un vagone.

Birkenau, a differenza di Auschwitz, colpisce per le sue dimensioni, camminando lungo i due binari che sembrano non avere fine, si ha la netta sensazione di essere tornati indietro nel tempo. Volgendo lo sguardo indietro al grande edificio con la torre che sovrasta il portone, ingresso principale del treno, si ha l’impressione di rivedere una scena di Schindler’s List, ma qui è trememendamente reale. Pensando che solo 70 anni fa, questi binari erano l’ultima fermata per centinaia di migliaia di persone destinate a morte certa. E’ un luogo che include terrore solo a guardarlo, un vero inferno creato dalle mani e dalla mente perversa dell’uomo.

Ci dirigiamo in quel corridoio che separa i due grandi blocchi ad ovest, Lagerstrasse. Sembra non aver fine, a passo sostenuto ci vuole qualche minuto per attraversarlo completamente, ovunque spazia lo sguardo la soluzione è sempre la stessa, altane, chilometri di filo spinato e i resti di centinaia di baracche, tutto un orrore a perdita d’occhio. “Dio mio quanto è grande!” non vi è alcun dubbio, ogni cosa qui parla di sterminio.

Usciamo da lagerstrasse, una strada esterma al perimetro del campo ci porta al bosco ed è in questa occasione che scorgiamo due caprioli che vagano tra i resti delle baracche, un’immagine suggestiva come se la natura volesse riappropriarsi di questa terra che ha visto troppi orrori.

Ewa ci spiega che qui a Birkenau tutto è rimasto come era all’epoca. Sono state aggiunge solo delle lapidi incise in tre lingue in ricordo delle vittime. Giungiamo ai resti di ciò che rimane del primo forno crematorio, doveva essere un edificio enorme. Ci spiega che qui il terreno è intriso di ceneri umane, Cristina: “avrei voluto poter volare per non sfiorare questo terreno”.

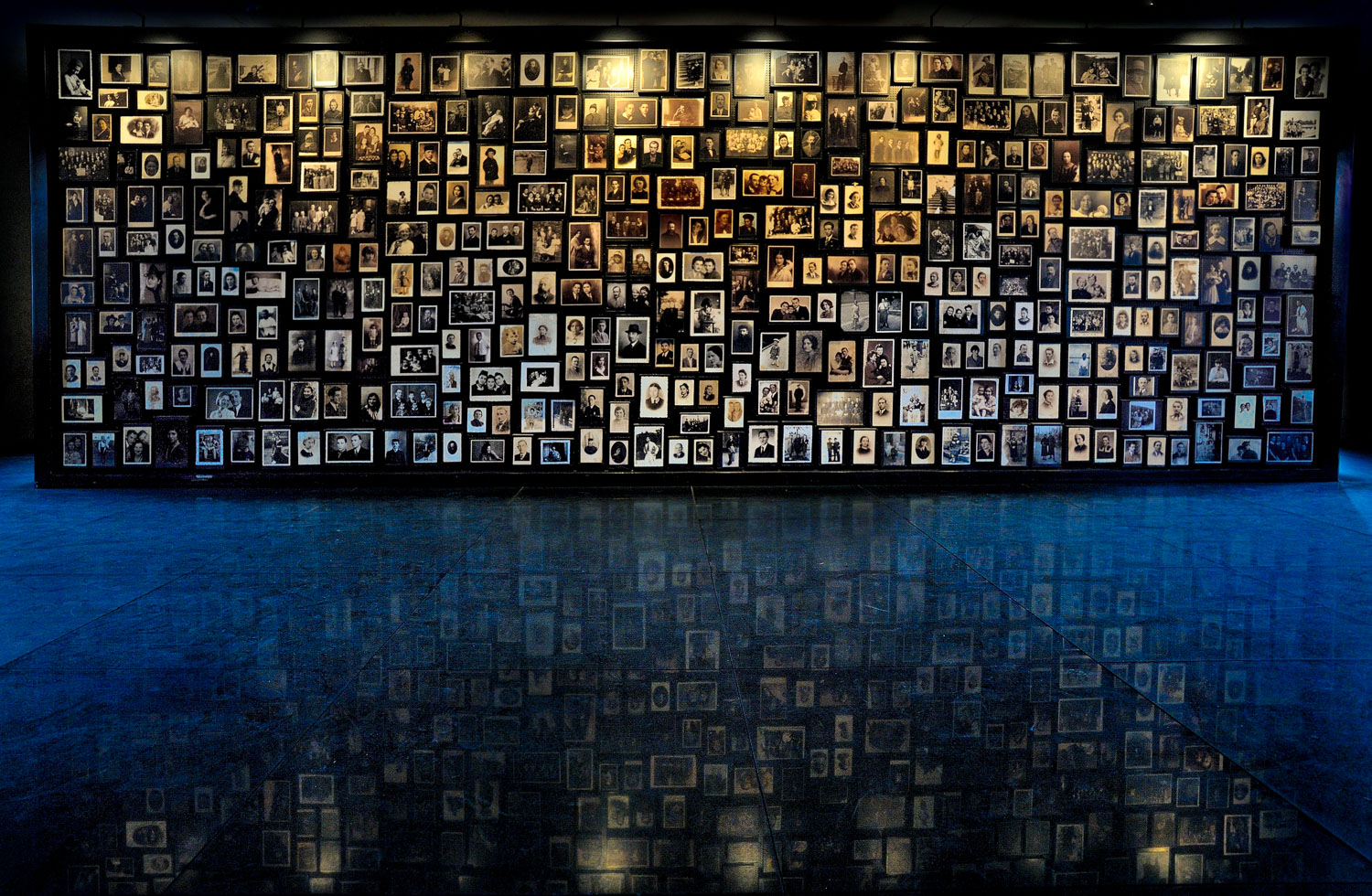

Ci dirigiamo verso la sauna, l’edificio dove i deportati venivano interrogati, spogliati di tutto e vestiti con i “pigiami” a righe. Un luogo che mette i brividi, prima di uscire ci soffermiamo davanti al muro della memoria. Migliaia di fotografie ci parlano di loro, delle loro vite, dei loro affetti e li vediamo attraverso le loro immagini, istanti di vita di quando erano ancora uomini e donne con una dignità e un futuro.

Usciamo per dirigerci verso il grande monumento alle vittime della Shoah, lungo il percorso passiamo davanti alle rovine dell’altro crematorio. Davanti al monumento la fine dei binari, da qui s’intravvede la sagoma della torre d’ingresso al campo, le distanze sono enormi.

Nelle vicinanze si possono ancora vedere delle grandi fosse dove venivano gettate le ceneri. Un bambino si avvicina alle lapidi per leggere più bene la scritta:

“alla memoria di uomini, donne e bambini

che sono caduti vittima del genocidio nazista

Qui si trovano le loro ceneri

Possano le loro anime riposare in pace”

Mi sembra di vedere mio figlio, un istante, riesco a scattare una foto, immortalare un gesto così significativo. Solo il passo leggero e innocente di un bambino può sfiorare questo terreno. Solo uno sguardo vivace e puro può dare voce alla speranza.

Le baracche del blocco B1 sono le uniche che conservano un buono stato di conservazione. Entriamo e ci rendiamo conto delle reali condizioni di vita.

Giacigli al posto di letti, ammassati, nessuno poteva vantare di avere un posto migliore o preferibile, chi subiva il freddo, il tetto offriva solo un riparo, su ogni lato lame d’aria gelida dalle larghe fessure, chi doveva subire il freddo del terreno e i topi …

Usciti attraversiamo i binari per giungere alle baracche del blocco B2. Mi soffermo a fotografare i binari e mi distraggo un po’ perdo purtroppo la visita alle baracche di questo blocco e alle le latrine, che rispetto a quelle di Auschwitz qui hanno una dimensione disumana.

Mi aggrego al gruppo appena in tempo per ascoltare le ultime parole della nostra guida Ewa Togneri. Ci ringrazia di cuore “voi siete i testimoni di questo orrore parlatene con i vostri amici con i vostri famigliari” e poi la frase successiva mi sorprende.

Ewa ci confida che non ha speranza, lei vive questo orrore tutti i giorni, è il suo lavoro, lo fa con tanta passione, ma non ci si abitua mai a questo abisso. “Non ho speranza perché vedo che l’uomo continua a ripetere gli stessi errori”. Queste sua parole mi colpiscono profondamente.

Prima di uscire dal campo Ewa ci concede la possibilità di salire sulla torre principale, da qui la vista sul campo spazia in tutte le direzioni ed è ancora più evidente la sua struttura, le sue dimensioni, non ci sono altre parole: campo di sterminio.

Fotografare Auschwitz Birkenau

Perchè visitare Auschwitz Birkenau?

Abbiamo passato solo 6 ore tra Auschwitz e Birkenau da uomini liberi ma questa esperienza ci ha segnato nel profondo e mi ha fatto cambiare punto di vista: ho visto il male fatto dall’uomo, e l’ho identificato in noi, nel nostro essere uomini, ora che l’ho compreso posso decidere di non farne parte, questo mi spinge a riflettere e a reagire perché quel male non s’insinui in me neppure in minima parte.

Auschwitz e Birkenau è un luogo che ogni uomo e donna dovrebbe visitare, toccare con mano quel dolore e vedere quell’orrore fatto dagli uomini dovrebbe farci riflettere, dovrebbe cambiare radicalmente il nostro punto di vista sull’essere parte dell’umanità intera, come diceva Martin Luter King “…imparare l’arte di vivere come fratelli” perché ogni qualvolta si insinua in noi il silenzio dell’indifferenza, siamo parte di quel male che ha edificato Auschwitz e Birkenau.

Perchè fotografare Auschwitz Birkenau?

Ogni qualvolta mi capita di pensare a questa esperienza, o presentare il libro (VITE SEGNATE VOCI SOSPESE, nato da questa visita), rivedo e rivivo ciò che i nostri occhi hanno visto ed è sempre una profonda emozione, con quel groppo in gola e gli occhi che diventano facilmente lucidi.

Sebbene la visita di 6 ore possa sembrare un intervallo temporale lungo, non lo è affatto per l’estensione dei luoghi da visitare. Il più delle volte abbiamo dovuto scattare velocemente per non perdere terreno, con poco tempo per soffermarsi, dedicandosi quasi interamente all’aspetto fotografico. Sorge il dubbio che l’obiettivo fotografico possa aver sottratto tempo per prendere maggior contatto, per riflettere, ma rivedendo le fotografie, si comprende che non è affatto così, la fotocamera crea un legame ancora più profondo con il soggetto ritratto perché inevitabilmente rivela la realtà attraverso il nostro sguardo, c’è una parte di noi stessi.

Potrebbe essere improprio parlare di “soggetti ritratti” obiettando che si può fotografare solo dei reperti, le strutture e i resti di un luogo simbolo dell’olocausto, mentre Auschwitz e Birkenau sono in realtà, le persone che l’hanno vissuto e che ora non sono più qui. In parte può essere vero, ma è anche pur vero che ogni mattone, ogni legno, ogni oggetto… parla di loro, sentire la loro presenza in ciò che è rimasto della loro esistenza e di ciò che l’ha orribilmente negata e terminata.

La memoria è importante ma non sufficiente, perché non ci può solo fermare a ricordare, è importante comprendere e soprattutto prendere consapevolezza. Ecco perché Auschwitz diventa strumento per prendere contatto con una realtà che oggi più che mai richiama la nostra coscienza. Come dice Isabel Allende, “la memoria, a seconda dello stato d’animo, è labile e capricciosa, ognuno ricorda e dimentica a suo piacimento”, le nostre foto, immagini attuali, in un certo senso ci obbligano a ricordare, ma soprattutto a prendere contatto con una realtà che è ancora attuale.

Ecco perché è importante fotografare Auschwitz, e allora ci si potrebbe chiedere come farlo al meglio.

Le fotografie sconvolgono nella misura in cui mostrano qualcosa di nuovo, ma oggigiorno l’enorme archivio fotografico delle miseria e dell’ingiustizia nel mondo ha dato a tutti una certa consuetudine e assuefazione con l’atrocità, facendo apparire più normale l’orribile, rendendolo familiare, remoto, inevitabile. In fotografia spesso si rincorrere la tendenza, la moda di cercare di proposito fotografie con valenza macabra, luoghi e soggetti lugubri. La proliferazione di questo genere di immagini ci rende quasi indifferenti perché guardiamo il mondo e molto di ciò che ci circonda solo tramite loro piuttosto che attraverso l’incontro, in contatto e l’esperienza diretta con la realtà.

Ecco che allora «l’importante è stare dentro le cose» (cit. Robert Capa) essere immersi empaticamente con e nei soggetti dei propri scatti cercando sempre di andare al di là di ciò si vede, tentando di cogliere l’essenza, il messaggio profondo di ogni situazione, rifuggendo da ogni genere di inquadramento di carattere estetico o di facile retorica.

Auschwitz non ha bisogno di interpretazioni artistiche, di essere fotografata in bianco e nero perché verrebbe dissolta la sua originalità e identità, le sue proprietà, le sue verità, la sua memoria e soprattutto la sua contemporaneità, è importante che l’immagine di Auschwitz appartenga al tempo presente.

Un pensiero

Visitare Auschwitz e fotografare con consapevolezza in questi luoghi è senza dubbio un’esperienza che ti cambia interiormente, a patto di saper guardarsi dentro.

Inizia così un percorso che inizia nel silenzio di Auschwitz ma che non conosce fine.

Ringrazio gli amici con cui ho condiviso questo viaggio, ringrazio Cristina e Luigi per aver organizzato ogni cosa, ringrazio gli amici del fotoclub che nonostante non siano venuti con noi hanno partecipato attivamente allo sviluppo del progetto VITE SEGNATE VOCI SOSPESE.

Se ripenso a quell’esperienza non posso far a meno di ricordare che nulla sarebbe stato lo stesso senza l’incontro e le parole di chi ci ha accompagnato in questo difficile percorso: Ewa Togneri, la nostra guida. A Lei va la mia/nostra gratitudine per ogni sua parola, per i suoi silenzi, per aver dato voce a questo luogo e soprattutto per ogni riflessione che ha scolpito nella nostra coscienza un solco indelebile.

“Non ho speranza perché vedo che l’uomo continua a ripetere gli stessi errori” (cit. Ewa Togheri – la nostra guida ad Auschwitz Birkenau)

Comprendo i timori di Ewa ma perchè non sperare nelle nuove generazioni ? Tocca a noi trasmettere la memoria di Auschwitz e abbattere il muro dell’indifferenza soprattutto dentro noi stessi.

Giovanni Chiodini

Ewa Togneri in prima fila ci guida verso il bosco e i crematori di Birkenau

Spero vivamente che questo articolo non abbia leso la tua sensibilità.